意大利医生苦练中文,只为读懂《黄帝内经》:中医出海迎来新浪潮

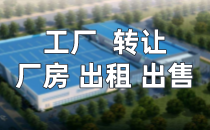

在米兰一家中医诊所里,意大利医生马可·罗西正用流利的中文为患者把脉。诊室内,悬挂着中文书法"阴阳平衡",药柜上标注着中药名称。"学习中文是为了更好地理解中医典籍,"马可说,"很多精髓在翻译中丢失了。"

一、从针灸到中药,中医在欧洲悄然生根

马可的故事并非孤例。在罗马、巴黎、柏林等欧洲城市,越来越多的本土医生开始系统学习中医。他们不仅学习针灸、推拿等传统技法,更深入研究中药方剂和中医理论。

欧洲中医学会数据显示,目前欧盟境内有近5万名注册中医从业者,其中本土医生比例从十年前的不足10%上升到现在的35%。这些医生多数拥有西医背景,却在临床实践中融入了中医理念。

"西医擅长急性病,中医长于慢性病调理,"马可表示,"将两者结合,能为患者提供更优解决方案。"

二、语言关:跨文化传播的最大障碍

学习中文成为欧洲中医爱好者的新趋势。那不勒斯大学开设的中医专业,将中文列为必修课,学生需要掌握至少500个中医专业词汇。

"中医典籍的翻译是个大问题,"米兰大学东方医学研究中心主任阿尔贝托·博尔吉教授说,"比如'气'这个概念,在意大利语中很难找到完全对应的词汇。"

为此,许多欧洲医学院校开始引进中文教师,甚至与中国的北京中医药大学等机构合作办学。学生们不仅要学习现代汉语,还要接触文言文,以便直接阅读《黄帝内经》等经典著作。

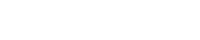

三、标准化:中医出海的必经之路

欧盟传统草药产品指令的实施,使得中药在欧洲的销售面临严格监管。这也促使中医在欧洲走向标准化和规范化。

"我们正在建立统一的中医诊疗标准,"博尔吉教授表示,"包括脉诊、舌诊的规范化,以及中药处方的标准化管理。"

在罗马的圣心医院,中医科已经实现了电子化病历管理,所有诊疗数据都被详细记录,为临床研究提供支持。这种中西医结合的模式,正在被更多欧洲医院采纳。

四、疗效是硬道理:慢性病治疗见真章

中医能在欧洲站稳脚跟,关键在于其确切的疗效。德国一项针对2000名慢性疼痛患者的研究显示,结合中医治疗的患者,疼痛缓解率比单纯使用西药高出23%。

"很多患者是口耳相传而来的,"马可医生说,"特别是那些西医治疗效果不佳的慢性病患者。"

在米兰的诊所里,一位患有顽固性失眠的律师表示,在尝试了多种安眠药无效后,中医治疗让他的睡眠质量得到了明显改善。

五、文化差异:中医理论的本土化挑战

然而,中医在欧洲的发展仍面临文化差异的挑战。阴阳五行理论对欧洲人来说较为抽象,中药材的使用也受到欧盟法规的限制。

"我们需要用欧洲人能理解的方式解释中医理论,"博尔吉教授说,"比如用'能量平衡'来解释阴阳概念。"

同时,中药材的标准化和质量控制也是重要课题。一些欧洲国家开始建立自己的中药材检测标准,确保用药安全。

六、人才培养:新一代中医的成长之路

欧洲多所大学现已开设中医相关课程。在法国,中医已被纳入部分医学院的选修课;在英国,中医硕士学位课程日益普及。

"我们培养的不仅是中医师,更是中西医学的沟通者,"博尔吉教授表示,"这些医生既懂西医理论,又掌握中医技能,能够更好地推动中西医结合。"

马可医生现在每周都会组织中文学习小组,与同行一起研读中医典籍。"这是一个漫长的过程,"他说,"但每多读懂一句《黄帝内经》,对中医的理解就更深一层。"

七、未来展望:中医药国际化新征程

随着"一带一路"倡议的推进,中医药出海迎来新机遇。中意两国在中医药领域的合作日益密切,更多中医药海外中心正在筹建中。

"中医药国际化不仅是技术和药物的输出,更是文化和哲学的交流,"中国工程院院士张伯礼表示,"要让世界了解中医的整体观念和辨证论治思想。"

对于马可这样的欧洲医生来说,学习中医不仅是一门技能,更是一种全新的医学思维方式的探索。"中医让我明白,治病不仅要关注病灶,更要关注整个人,"他说,"这种整体观念正在改变我的行医方式。"

夜幕降临,马可医生结束了一天的工作,却并未休息。他打开中文教材,继续练习发音。"道可道,非常道,"他一字一顿地念着,"虽然现在还不能完全理解老子的思想,但我相信这对学习中医有帮助。"

中医药出海的新浪潮,正是由这样一个个执着的身影推动前行。当意大利医生开始研读《黄帝内经》,当中医诊所出现在欧洲街头,这种古老的医学智慧正在新的土壤中生根发芽。